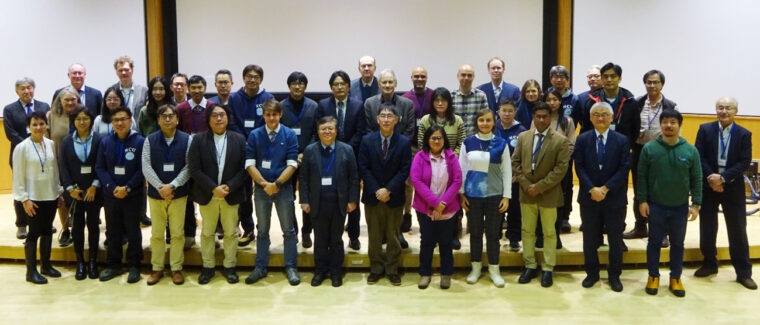

Future Earth日本委員会が後援し、北海道大学北極域研究センターが主催しました研究教育に関するアジア北極ネットワーク(Asia-Arctic Network for Research and Education、AANRE)の第1回アジア北極会議(Asia Arctic Conference、AAC)が北海道大学フードメディカル&イノベーション国際拠点(FMI)で2025年2月13日と14日の2日間にわたって開催されました。研究教育に関するアジア北極ネットワーク(AANRE)は北極域研究センターが研究交流のために締結している協定(Memorandum of Understanding、MoU)の締結先どうしの研究交流を促進し、かつ当センターの北極研究の礎とするためのネットワークで、その第1回会議をアジア北極会議と称して開催しました。AANREは今後MoUの締結先に限らず、北極とアジアについて研究教育を行っている大学や機関、あるいは個人に拡大することを考えています。

初日にはAANREの各機関から北極研究やそれに関する教育活動の紹介があり、今後共同研究や研究教育交流を推進するための基礎情報を得ることができました。午後からは北極圏大学(UArctic)のOuti Snellman氏による基調講演がありました。彼女はUArcticは“collaboration”を基本としており、北極圏の約半分の面積を占めるロシアとの交流のドアを閉めていることは残念だが、そのドアには鍵をかけていない、今後非北極圏のアジアの研究教育機関とのcollaborationが大事である、と述べました。また、教育や人材育成のパネルディスカッションでは、北極圏にある大学とアジアなどの非北極圏にある大学等との間でどのようにcollaborationを進めて行くべきか、などについて議論しました。初日午後の二つ目のセッションでは地球温暖化下での北極圏の歴史の再認識について発表がありました。

二日目は総合地球環境学研究所の谷口真人副所長の基調講演で始まりました。”Future Earth“の組織や活動の紹介や彼が取り組んできた学際的な研究を紹介しつつ、自然-社会-人間のつながりについて述べました。また4つのセッションを開催し、北極圏の変化、アジアとの関係、生態系や太平洋の北上、海運、地球温暖化下での北極圏の歴史などについて議論しました。私たちが取り組むべきテーマはたくさんありますが、学際的・超学際的・融合的な研究、すなわち「社会のための科学」を追求することはまだ難しい面があります。Outi Snellman氏が北極圏大学のバックボーンとして語ったように、「協力」こそが活動を前進させる鍵であると思われます。

現地参加者は約40名、オンライン参加者は約20名でした。

閉会セッションで宇都教授が紹介したように、再び集まる機会があります。 2025年10月28日から31日まで東京・八王子で開催される第8回北極圏研究国際シンポジウム(ISAR-8)である。このシンポジウムでは、「Arctic Cooperation 」という特別セッションがあります。アブストラクト募集は2025年3月より開始される予定ですので、皆様のアブストラクト投稿を期待します。